- 发布时间:2023-03-20 14:55

- 信息来源:随州市人民政府研究室

- 编辑:随州市人民政府研究室

- 审核:杨文明

随州市新能源汽车产业高质量发展

调 研 报 告

一、全国商用车及专用车发展形势分析

我国新能源汽车已进入全面市场拓展期。2022年全国新能源汽车销量688.7万辆,市场渗透率达到25.6%,而商用车和专用车领域,呈传统汽车大幅下滑,新能源汽车大幅增长态势(如下表),面临新能化、智能化转型窗口期。

一是新能化快速转型。2022年全国新能源商用车渗透率为10.2%,新能源专用车渗透率达到15.2%,其中新能源重卡市场销量达到2.5万辆,同比增长142%。从细分车型来看,物流类重卡2.1万辆,占比82.1%。氢能源商用车(专用车)以续航里程长、动力足、零排放等优势正引领我国商用车(专用车)向绿色化转型发展。随着新能源商用车发展步伐加快,传统商用车底盘市场将面临重新洗牌,会对以底盘为基本架构的专用车行业造成巨大冲击。

二是智能化加速推进。大数据、人工智能、工业互联网、整车集成、智能排产等新技术、新工艺在专用车领域推广应用。三一重工、中联重科、中集车辆、比亚迪等国内龙头企业,利用其技术和资金实力,加大产品研发投入,重点在城市环卫、物流运输、工程自卸类专用车领域实施生产线智能化改造,智能制造示范工厂、“灯塔工厂”不断涌现,会思考、自诊断、自修复的智能化产品正逐步抢占全国商用车和专用车市场。

二、随州新能源汽车产业发展现状及存在的问题

调研发现,2022年,随州传统专用车年产量14.9万辆,占全国总量的15.2%,而新能源专用车年产量1920辆,占全国总量的1.3%,随州专汽面临新能化智能化转型的巨大压力。

一是产业链初具雏形,但还存在短板弱项。随州市新能源商用车整车资质企业有程力集团和湖北新楚风2家,专汽资质企业76家,可生产8大类7000多个型号公告品种。其中新能源汽车涉及环卫、物流、工程、应急、旅居等5个类别175个公告品种。目前,随州拥有动力电池负极材料、电解液、铜箔、电机,以及氢燃料电池空压机等零部件和原材料产业链,形成纯电动和氢燃料电池双轮驱动的发展格局。但动力电池、电控、氢燃料电池及原材料、动力电池回收及智能驾驶等核心零部件本地化协作配套能力不足。

二是产能规模初显优势,但缺少龙头企业带动。全市在产的76家专用车资质企业都可以配套生产新能源专用车,年产能达5万辆。但湖北新楚风、程力集团等2家新能源商用车整车资质企业自主品牌影响力较弱,外部市场竞争力较低,产能没有有效释放,龙头带动作用有限;凯力专汽、齐星车身、重汽华威等新能源专用车配套生产企业,因受产业政策限制不能生产底盘且产品核心竞争力不强,缺乏稳定成熟的市场。

三是产业创新初见成效,但基础创新能力不足。随州专汽正聚焦“专、精、特、新”,向新能源、智能化转型,与清华大学、华中科技大学、武汉理工大学等建立了长期合作关系,成立了湖北省专用汽车研究院、随州武汉理工大学工业研究院、湖北省应急产业研究院、新能源汽车研发中心。湖北新楚风首台氢燃料电池专用车成功下线。但是,随州新能源智能网联汽车及零部件产业发展起步较晚,自主研发能力不足,智能驾驶、智能座舱、智能底盘技术处于探索阶段;在市场推广、充换电配套设施、新能源汽车产业引导基金等方面政策支持力度不够。

三、随州新能源汽车产业高质量发展的对策建议

随州专汽要抢抓建设“汉孝随襄十”万亿级汽车走廊和城乡融合发展示范区机遇,紧紧围绕新能化、智能化、网联化、服务化发展方向,加快推进新能源汽车产业产能升级、集群迭代、智能转型、融合发展。

(一)聚焦产能升级,加快建设现代化产业体系

利用随州新能源汽车整车资质资源,通过嫁接重组、存量盘活、优化整合,充分释放随州新能源专用车产能,力争用3-5年时间,随州新能源专用车年产量达到5万辆,占全市专用车总产量比例超过20%,逐步建成全国新能化智能化商用车(专用车)生产基地。

1.在发展模式上求突破。借鉴广汽埃安“股权重组”、华为小康“代工贴牌”新能源汽车发展新模式,支持程力集团引进成都壹为新能源汽车公司、博世集团等国内外知名新能源汽车和零部件企业,开展技术、资金、市场、服务等产业链深度合作;支持湖北新楚风引进比亚迪、长城等新能源汽车制造企业,进一步优化股权结构、拓宽发展空间,加快研发生产氢燃料电池商用车。

2.在资质整合上求突破。出台支持底盘研发、推广应用等补贴政策,激励企业发展新能源汽车的信心。同时要加大招商力度,支持湖北新楚风、程力集团加强与清华大学工业研究院亿华通公司、武汉海亿氢能公司、杭州电动科技公司、上海博雷顿、宁德时代(上海)智能科技有限公司等国内知名新能源汽车头部研发企业合作,开发制造氢燃料电池专用车底盘和整车。

3.在生产协作上求突破。支持2家整车资质企业在政策允许范围内,与东风、北汽、三一、徐工等国内新能源汽车制造整车企业合作生产新能源商用车和专用车。同时与随州本地专汽企业开展底盘、上装、零部件合作,生产新能源专用车,千方百计扩大随州新能源汽车产能。

(二)聚焦集群迭代,加快拓展链条维度

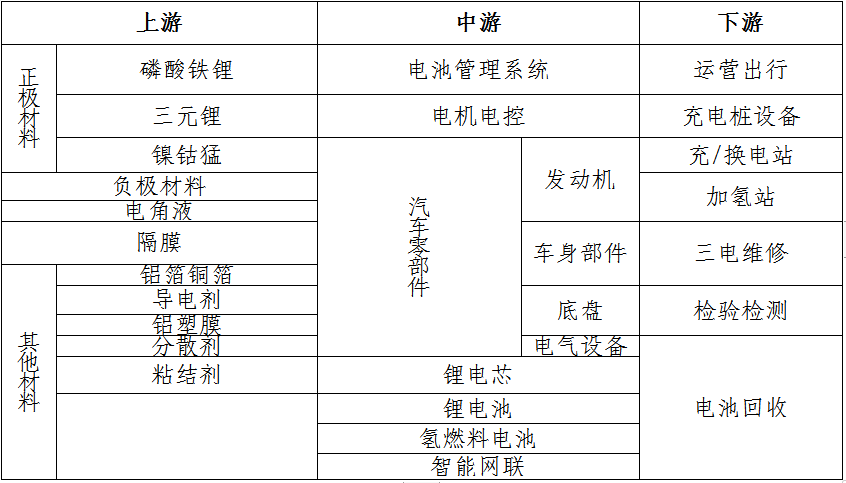

对标新能源汽车产业链版图(如下图),实施强链补链延链行动,加大重点招商引进力度,招引电机、电控、动力电池、电池回收等企业落户随州,打造“纵向成链、横向成群”产业链供应链体系。

1.积极融入湖北省汽车产业体系。依托“汉孝随襄十”万亿级汽车产业集群、“武襄十随”先进制造业汽车产业集群,实现产业链供应链资源互补、要素共享、错位发展。加快发展车身、轮毂、车灯、车轮等新能源汽车零部件产业集群,保障原材料及大件产品供应链稳定,建设全省万亿级汽车走廊配套区。

2.重点布局动力电池项目。据中汽协专家测算,按全市新能源专用车年产量5万辆、每台100度电计算,预计随州专用车可带动5GWh的动力电池容量需求(1GWh=1000000kwh=100万度/1万台新能源专用车)。为此,要利用随州上游有原材料、下游有整车的产业优势,加强招引宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等头部动力电池生产企业落户随州,并吸纳本地社会资本参与,联合培育打造动力电池产业集群。

3.加快发展新能源汽车关键零部件。据调研,平均生产一辆燃油车大约需要3万个零部件,而纯电动汽车所需的零部件数量大约只占其2/3。随着汽车电动化智能化转型,变速箱、火花塞、燃料泵、喷油器等很多传统零部件将无用武之地。随州规模以上汽车零部件企业有100余家,基本上都是传统汽车零部件企业,建议齐星车身、华龙车灯、东风车轮、常森机械等零部件生产企业在整车压铸、智能化传感、轻量化方面向新能源汽车聚焦;其他传统汽车零部件企业通过重组、融资等形式加速向电池、电机、电控、逆变器、半导体、毫米波雷达等智能电动车零部件转型。

4.大力培育氢燃料电池汽车产业集群。充分发挥随州新能源资源丰富优势,统筹布局上游制-储-运-加氢,中游燃料电池和下游应用产业链(如下图)。

(三)聚焦智能转型,加快构建创新生态

深化体制机制创新,营造创新生态,在技术创新上求突破,在品牌塑造上提档次,在市场份额上占新机。力争3-5年,建成全国新能化智能化商用车创新中心。

一是研发设计集成化。全力支持中国电动汽车百人会随州基地建设。发挥湖北省专汽研究院、随州武汉理工大学工业研究院、湖北省应急产业研究院三大研发平台作用,整合吸纳国内外新能源汽车先进技术资源,组织我市专汽企业集体攻关。加强智能驾驶、智能座舱、智能底盘,以及电池、电机、电控、整车集成、标准应用、车用芯片等关键技术领域研发。

二是生产制造智能化。加大智能制造示范企业培育力度,在智能装备、智能生产、智能产品多维度发力,加快数控机床、机器人、大数据、人工智能、工业互联网等数字化设备和先进技术在专用车行业的应用。以罐式车、厢式车、自卸车为试点,实施柔性化、数字化、网联化、智能化生产线改造,加快数字化车间、智能化工厂建设。

三是产品应用场景化。对接武汉、襄阳新能源和智能网联汽车试验区,积极吸纳引进武襄十汽车产业集群的技术、人才、市场资源,加强矿山、港口、钢厂、煤炭基地、长途运输、农村市场等领域新能源专用车应用场景研究,推进传感器(雷达、摄像等)、控制器、执行器等车载电子器件在专用汽车上的应用,由物流车、环卫车逐步向工程车、抢险救援等车型拓展,开发有超强竞争力的新能源专用车占领新市场。

(四)聚焦融合发展,加快推进跨界协同

一是推进新技术嵌入融合。聚焦新一代信息技术与汽车制造融合发展,重点推进泰晶科技、美亚迪光电、犇星新材料、晶星科技等企业与随州专汽企业协作配套,在北斗导航、智能驾驶、光电通信、集成电路、动力电池正负极材料、镀膜材料等领域全维度赋能车企,推进随州专汽产业数字化转型。

二是推进产业跨界融合。推进专汽产业与新能源、精细化工、装备、交通等领域跨界融合发展。发挥随州风光电资源优势,依托毅兴智能、晶星科技等企业布局绿氢制取产业链;依托犇星新材料、锦翔机电、允升科技招商引进上下游电池产业链企业落户随州,发展壮大动力电池产业链;依托金龙新材料大力发展新能源宿营房车产业链;依托天一智能、琅菱智能、三峰透平、玉柴东特等企业发展空压机、储氢罐等氢燃料电池产业链核心零部件。

三是推进服务协同融合。出台新能源汽车发展引导基金及基础设施产业配套支持政策,支持重大招商、重组、研发等项目。加快充换电站、加氢站等基础设施建设。推进专用汽车试验场、全国专用车上装装置检测中心、国家智能网联专用汽车测试示范区、智慧供应链产业园项目建设,加快智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展和融合应用。(随州市经济和信息化局)

扫一扫在手机上查看当前页面

您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?

您的浏览器版本太低!

为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!