- 发布时间:2022-05-26 17:46

- 信息来源:

- 编辑:陈刚

- 审核:罗皓月

文化四宝,千年文脉延古今

随州历史悠久,文化灿烂,是国务院 1994 年命名的第三批国家历史文化名城,拥有炎帝、编钟两张世界级历史文化名片。

这里是华夏农耕文明发源地、青铜礼器巅峰见证地、古代治理智慧集成地、鄂豫地区重要革命根据地,神农文化、曾随文化、治理文化、红色文化等交相辉映,涵养了随州厚重的文化底蕴和随州人绚丽的精神底色。

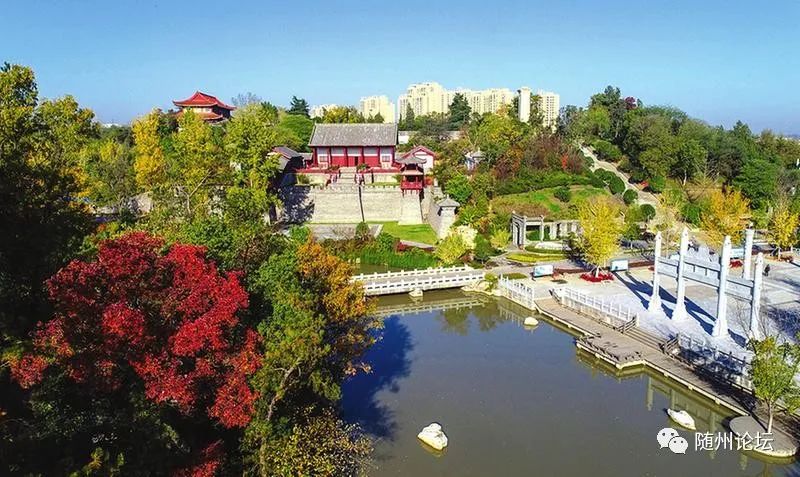

▲炎帝故里景区

华夏农耕文明发源地

华夏悠悠文明史,烈山脚下是源头。

随州是炎帝神农故里,中华民族人文始祖炎帝神农诞生于此。5000 多年前,炎帝神农氏在这里制耒耜、植五谷、尝百草、创集市、织衣裳、建居所、作琴弦、制陶器,建立八大功绩,开启了璀璨的农耕文明,创制了早期的礼乐文明,成为中华文明史上的一个重要里程碑。

炎帝神农给我们留下了宝贵的精神财富,炎帝文化是 5000 多年连绵不断、博大精深中华文化的重要源头。炎帝文化中蕴含的坚韧不拔的开拓精神、百折不挠的创新精神、自强不息的进取精神、大公无私的奉献精神,是中华民族生生不息的精神力量源泉。

早在春秋时期,就有炎帝神农诞生于随州的典籍记载。《礼记》上说:“厉山氏,炎帝也;起于厉山,故曰厉山氏。”北魏《水经注》记载:“水南有重山,即烈山(同‘厉山’)也。山下有一穴,父老相传云是神农所生处也,故《礼》谓之烈山氏。”2002年,中华炎黄文化研究会在《炎黄汇典》中权威确认:随州是炎帝神农故里。

礼敬祖先、慎终追远,是中华民族的传统美德。炎帝神农祭祀活动源远流长。农历四月二十六,相传是炎帝神农的生日。作为炎帝神农故里,每年农历四月二十六祭祀始祖炎帝神农,是随州地区一项重要习俗。同时,吸引了许多国内外炎黄子孙来随,拜祖寻根。

2007 年,随州按照“世界华人谒祖圣地”定位,高标准规划建设炎帝神农故里核心景区。2009年,景区被授予国家 4A 级旅游景区。

景区人文景观丰富、自然景观秀美,每年农历四月二十六炎帝诞辰,都会吸引众多海内外炎黄子孙前来寻根祭祖,被誉为世界华人的精神家园。2013 年和 2016 年,景区还分别被国台办授予“海峡两岸交流基地”、被中国侨联授予”中国华侨国际文化交流基地”。

2009 年以来,随州连续 13 年成功举办世界华人炎帝故里寻根节,缅怀始祖功德,弘扬炎帝精神,得 到了国家层面的认可和世界华人的广泛认同。作为“湖北第一”节庆文化品牌,寻根节打造了世界华人向往的精神家园,强化了中华民族的文化基因,增强了海内外炎黄子孙的民族认同,凝聚了民族复兴的强大力量。

2011 年,随州炎帝祭典入选国家级非物质文化遗产名录。

近年来,随州人民发扬炎帝精神,着力建设全国具有引领力的专汽之都、具有影响力的现代农港、具有吸引力的谒祖圣地、具有竞争力的风机名城,高端装备、生物医药、电子信息、新能源、新材料等产业异军突起,走出一条特色发展、特色突破之路。“神韵随州、一见钟情”城市形象深入人心,“汉东明珠”更加璀璨夺目。

▲杨坚故里

古代治理智慧集成地

随州是国家历史文化名城。历史长河中,不少著名人物在这块土地上留下了足迹,开展了一系列具有创新性的治理实践,积累了丰富的治理经验,为推动历史发展产生了重要影响。

大贤季梁兴政于随,最早提出“民为神主”“先民后神”;隋文帝杨坚发迹于随,创立三省六部制、科举制;大文豪欧阳修在此画荻学书,领导北宋诗文革新运动……

据史载,季梁,随州人,出身名门贵族,少年勤奋好学,春秋初期任随国大夫。在治国安民上,季梁倡导“君忠于民”的思想。这 从《左传·桓公六年》所载季梁与随侯关于民神关系的一段对话可知:“夫民,神之主也。是以圣王先成民而后致力于神。”认为君要民拥戴,必须忠民利民。若抛弃人民而只崇拜鬼神,就会丧失政权。

季梁提出“民为神主”的思想,透出民本思想的曙光。民本,以民为邦之本,即把老百姓看作国家的基础。在当时“崇上天、信鬼神、君权高于一切”的社会背景下,无疑是一种超越历史的进步,为后来“民本”思想的诞生,起到了先导作用。

今天,以人民为中心的发展思想与季梁以人为本的爱民为民精神一脉相承。在随州文化公园里,山腰的标志建筑季梁雕像,也是为了纪念随州的这位大贤。随州深入践行共享发展理念,坚持把财政支出的80%投向民生领域,一项又一项民生新政落地生根,一件又一件民生实事办成见效,人民幸福指数节节攀升。

随州还是隋文帝杨坚的龙潜之地,隋朝也因随州而得名。据史料记载,杨坚 25 岁时,曾被派到随州担任刺史。随州是杨坚经世治国的实验场,随州刺史生涯开启了杨坚的上升渠道。

杨坚建立隋朝后,创立三省六部制、科举制,知人善任,善于利用人才;在吏治上,严惩贪赃枉法,大力推行廉政;在经济上,一再轻徭薄赋,倡导节俭爱民,其治理思想肇始于随州。

2016 年,随州在智门寺原址上恢复兴建了杨坚故居。

随 州 治 理 文 化 源 远流长。生长于随州的明朝著名清官杨涟一身正气、两袖清风,被评为“天下第一廉吏”,其廉政治理文化影响深远。本世纪初,随州探索村级“两票制”选举和“两会制”决策,被认为是基层民主政治建设的一个创举。

不忘历史才能开辟未来,善于继承才能不断创新。

今天的随州,汲取中国古代治理文化智慧营养,不断探索治理现代化的“随州样板”,打造了“访议解”“红色物业”“逢四说事”等工作品牌,坚持沿着民主法治轨道,加快推进市域治理现代化。

▲编钟演奏

青铜礼器巅峰见证地

“哪儿的金属曾经铸就过战国时代第一组完整的乐音?随州!”著名学者余秋雨以诗意的语言深情赞美。

“作为乐器,曾侯乙编钟的神奇瑰丽和优越性在世界音乐史中都是独树一帜的!”今年初,在央视一套黄金时段播出的文化节目《中国考古 大 会》,众 多 专家 聚 焦 考 古“挖”出来的曾国,解读曾随之 谜 编 钟之奇,盛赞随 州 出 土的 曾 侯 乙编钟。

1978年 ,考古工作者在随州擂鼓墩发掘出曾侯乙墓,打开了尘封数千年的曾国历史,是 20 世纪中国最重要的考古发现之一。

该墓中出土 1.5 万余件精美文物及大量铭文资料,其 中,一组 65 件套战国早期曾侯乙编钟尤为令人震惊,至今仍是我国出土数量最多、重量最重、音律最全、气势最宏伟的一套编钟,被誉为世界“第八大奇迹”,代表了中国先秦时期礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就。一部曾国史,辉煌 700 年。

近几年来,随州又发掘出叶家山墓地、文峰塔墓地、汉东东路墓地、枣树林墓地,所出曾国青铜器种类齐全、铭文丰富,被专家学者誉为“青铜器的王国”。除曾侯乙编钟以外,随州又出土了 7 组曾国各时期的编钟,完整再现了一部先秦时期的编钟发展史。2010 年,随州被中国音乐家协会授予“中国编钟之乡”。

曾侯乙编钟出土以来被视为“华夏正音”。她见证着新中国成立以来的重大事件,也拉近了中国与世界的距离。作为国之礼乐重器,曾侯乙编钟复制件频频亮相重大外交场合,成为增进中外友谊、促进文化交流的“特使”。近年来,曾侯乙编钟还多次亮相中央电视台“魅力中国城”“经典咏流传”“国家宝藏”等知名节目,让更多人惊艳于她的独特魅力。

历史是城市的根脉,文化是城市的灵魂。随州用心打造“编钟文化”,举办中国编钟艺术节和国际学术研讨会,出版一批研究曾侯乙编钟的学术专著,拍摄以曾侯乙编钟为题材的电影《凤舞天下》,创作了歌曲《编钟敲起来》等,奏响文化强音。

曾侯乙编钟的影响力与日俱增,也促进了随州以编钟为代表的文物复仿制产业的发展。研究、复仿制曾侯乙编钟 30 余年的项绍清,是湖北省民间工艺技能大师,他创办的文化企业被工信部认定为国家《编钟》乐器行业标准制定单位。

2021年,青铜器制作技艺(青铜编钟制作技艺)入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

以文塑旅,以旅彰文。近年来,随州加快推动以编钟为代表的曾随文化创新转化,推动文旅产业发展。当前,卓尔青铜古镇项目正在加速推进,着力打造彰显礼乐文明的精典之都、精美之器的物化展示区。

2022 年随州政府工作报告中提出, “编制曾随文化产业中长期发展规划,推进曾随文化遗址走廊保护建设,积极申报世界文化遗产和世界记忆名录。”让典籍中的随州、文物中的随州、遗迹中的随州,穿越时空、联通古今,活态生趣、焕发新生。

▲新四军第五师纪念园

鄂豫地区重要革命根据地

红色热土,英雄辈出。

随州,北接中原,南临江汉,境内桐柏山、大洪山、大别山山脉逶迤,既呈三足鼎立,又显群山环围。特殊的地理环境,为中国共产党在这片土地上建立革命根据地创造了优越条件,因而随州一直是湖北省乃至全国的重要革命根据地。

抗战期间,随州境内先后建立 10 多个县级党政军领导机构,创建了白兆山、四望山、桐柏山 3 块抗日根据地。鄂中区党委、随枣地委、信应地委等领导机关曾设在随州,新四军第五师于随南诞生,陶 铸、李先念、陈少敏曾在随州发动组织和指挥敌后抗日游击战争,为民族独立和人民解放建立了卓越功勋,凝聚了光辉灿烂的红色文化。

曾都区洛阳镇九口堰村,位于大洪山北麓随南白兆山中心区,是新四军第五师的建军地和摇篮。抗战时期,中国共产党在随南建立和发展了随南白兆山抗日根据地,九口堰是这一中原敌后抗战根据地的指挥中心,新四军第五师在这里组建和壮大,师长兼政委李先念在这里就职。自 1940 年 6 月新四军豫鄂挺进纵队司令部和政治部进驻九口堰,到 1942 年 6月的圣场反击战,2 年时间,九口堰、白兆山成为坚强的抗战堡垒,发挥着指挥湖北乃至豫南、湘赣北敌后游击战的作用。五师的许多将士为抗日战争的胜利,献出了宝贵的生命,仅随县籍指挥员和地方干部伤亡人数就达 1300多人。

新四军第五师司令部、政治部旧址孙家大院一直保存完好,1982 年九口堰革命旧址纪念馆成立。1984 年,时任国家主席的李先念亲笔题写了“国民革命军陆军新编第四军第五师司令部、政治部旧址”的匾额。如今,九口堰新四军第五师革命旧址是“全国红色旅游经典景区”“全国爱国主义教育示范基地”“国家国防教育基地”,每年有60多万人次来此缅怀先烈、瞻仰和研学。

随县洪山镇双河,解放战争时期江汉军区司令部在这里运筹帷幄,指挥大江汉地区的军事斗争,有力地配合了中原战场和淮海战役的胜利作战。广水吴店镇浆溪店,见证了中原突围、刘邓大军挺进大别山等辉煌成就,在中国革命史上书写下光辉的一页······随州大地上,留下了一个个可歌可泣的英雄故事。

传承红色基因,赓续红色血脉。

近年来,随州大力挖掘、保护、传承、利用红色文化。推进田王寨长征国家文化公园、九口堰新四军第五师纪念园、尹家湾革命旧址群等建设,以红色文化促绿色发展。打造了一批红色旅游精品线路,组织在随州城区公园、市博物馆开展党史图片展、党史知识竞猜、红色电影展播等,让游客和市民在游玩中接受革命传统教育,回顾党的光辉历程,缅怀党的丰功伟绩。

扫一扫在手机上查看当前页面

您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?

您的浏览器版本太低!

为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!