1

- 发布时间:2020-10-23 15:18

- 信息来源:随州发布

- 编辑:管理员

- 审核:杨文明

“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”70年前,为了保卫和平、反抗侵略,作为中国人民志愿军的一员,他们勇往直前奔赴抗美援朝战场,舍生忘死,浴血奋战,为保家卫国作出了重要贡献。

中共中央、国务院、中央军委向参加抗美援朝出国作战的、健在的志愿军老战士老同志等颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。

这是“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章(10月3日摄)。新华社记者 李贺 摄

10月13日,记者来到抗美援朝老兵曾光廷家中,胸章、奖章、纪念章、军装照、革命军人证明书、立功证明书……整齐的摆放在桌面。

回忆往昔岁月,90高龄的曾老慷慨地说:“我此生最不后悔的就是入伍当兵,抗美援朝,保家卫国,这是作为军人的职责!”

1951年的一天,曾光廷所在的十五军二十九师刚跨过鸭绿江,天就黑了下来。

为阻止志愿军入朝参战,敌军派遣了大批的战斗机进入行军队伍上空,投掷了大量的照明弹,照明弹挂在空中如同白天一样,地面一目了然。“当时战况非常激烈,子弹‘嗡嗡’地从耳边飞过,炮弹就在身边炸开,但是我们依然撑住……”曾老讲述着当年残酷的战斗经历。

天亮后,呈现在眼前的是大片被敌机轰炸后的景象,到处是破烂不堪的断壁残垣。想到这里,曾老一片心酸。

在上甘岭战役中,上级要求曾光廷所在87团担架连前往五圣山前沿597.9高地执行任务。由于敌人对通往前沿阵地的道路严密封锁,担架连又必须按时到达指定阵地,通过封锁线时敌人的炮火十分密集。

虽然任务艰巨,但战士们的斗志从未减弱。“我依稀记得,前面的战友不断地倒下, 我的胳膊也负了伤,终于通过了封锁线,按时到达了阵地。”曾老说。

后来,因作战出色,加上上过学,曾光廷成为了一名通讯员,任务是要在规定时间里将上级命令传达至连级以上的部队。在此后的几十年里,曾光廷一直留在部队,直到离休。从担架员、通讯员、排长、司务长……到教导员,他始终保持着一份军人本色,无私奉献,勇往直前。

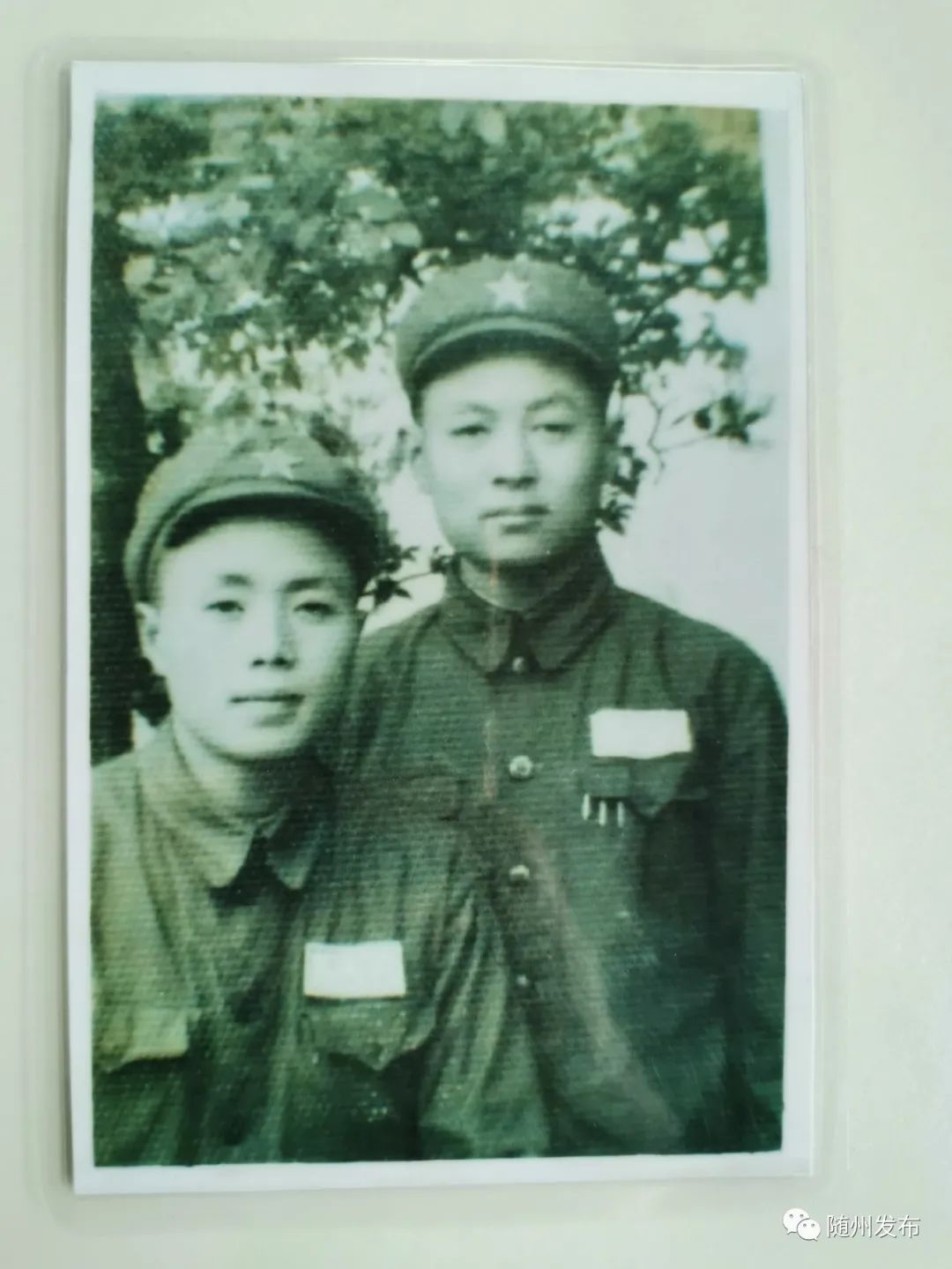

曾老的女儿曾平说,他在家时总是念叨着那些年战斗的事情,虽然年纪大了,但是心心念念的还是自己的战友们。摩挲着与战友泛黄的照片,曾老用颤抖的声音缓缓说:“希望能在有生之年见到战友黄顶善,有关于他的任何消息请联系我。”(记者杨仪凡)

2

“在785.0高地阻击战中,一天,敌人的一发炮弹就落在我们身边,一个战友当场死了,我右腿和右脚分别被弹片击中,被另一个战友扶下来。”10月22日,记者来到家住新街镇政府院内老军人李明海的家中,当聊起曾经在抗美援朝战场上英勇负伤荣立二等功的场景,对于现年92岁的老军人李明海来说仍然刻骨铭心。

“当时动员赴朝鲜抗美援朝,我主动报名,补充到了中国人民志愿军20军59师176团,1951年冬天特别冷,踩着冰跨过鸭绿江到朝鲜,第二年夏天在阵地上坚守了两个多月因负伤才下阵地的。” 李明海说。

在他的回忆中,第一次赴朝鲜,在阵地上一坚守就是一两个月才下阵地,确实有过饥寒交迫的时候,“有一段时间飞机在头顶上盘旋,随时扔下炸弹,当时没有吃的,水也送不到山上去,困难是有,战友一个个倒在了身边,但不怕。”负伤后,老军人李明海在辗转回国疗养了七八个月后,他又第二次主动奔赴抗美援朝的战场,直到1953年停战之后才再次回到了祖国的怀抱。

“抗美援朝战争胜利后,我们一个连只有8个人活了下来。”1944年,年仅16岁的李明海参加了新四军,先后参与了抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,还曾经在淮海战役中荣立三等功,经历过多次生死之战的他,说道“8”这个数字时,声音却有些颤抖,眼眶也湿润了。

1955年李明海复员后,1958年至1962年在黑屋湾水库巡库,1962年回到家乡新街镇墩子湾村(原名叫延安大队),陆续当过护林员、仓库保管员,后土地承包到户后一直在家务农。

“他回乡后,我也一直不知道他曾经参加过抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,后来才陆陆续续地听说了一些他作战的经历,最后还是我主动跑到民政部门查阅他入伍的资料,申请帮他补办了复员证。”时任该大队副书记的老干部李明清提到他,一直说他从来不争不抢。 (记者包东流 通讯员李佳)

3

身着绿军装,虽拄着拐杖,走路颤颤巍巍,但握手时格外有力。这是抗美援朝老战士徐朝启给记者的第一印象。

徐朝启,随县洪山镇店子河村人,1931年2月出生,1948年3月参加中国人民解放军,1948年8月入党,1958年复员。先后荣获解放华中南纪念章、独立自由勋章、解放勋章、抗美援朝纪念章、庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章等数十枚军功章和奖章。

“我是第66军第198师第593团的。”徐朝启老人说。

这也是老人对抗美援朝唯一记忆清晰的事情,随后的采访中,他对入朝作战的时间前后矛盾不一,而且对战争经历已然记不起来。

“父亲在1949年参加解放荆门的战斗中,头部负伤,现在对抗美援朝战斗的记忆已经紊乱。”徐朝启的小儿子徐剑告诉记者。

“以前我们多次来慰问过徐朝启老战士,也了解过一些他的经历。”洪山镇退役军人服务站站长杜鸿说,“我们推测老人很可能多次入朝作战,才会出现入朝时间前后矛盾的情形。但是他入朝作战时任副排长,回国后升至连长,这已经能够说明一切。”

记者查询史料获悉,中国人民志愿军第66军下辖第196师、第197师、第198师,1950年10月入朝作战,先后参加第一至第四次战役,1951年3月奉命回国休整。1952年6月,该军新组建炮兵部队入朝作战,1953年11月回国归建。

徐剑告诉记者,1958年老人因病复原时,当时上级准备将其安排至武昌造船厂或武汉一所大学任职,但老人执意回家务农,而且一生从未向政府提出过任何要求。“父亲最喜欢的衣服就是军装,逢年过节必然身着军装,头戴军帽。”徐剑说,“这已成为父亲深入骨髓的习惯。”(记者 包东流 通讯员包斌峰)

4

“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江。保和平,卫祖国,就是保家乡……”均川镇永福寺村,抗美援朝老战士黄万龙唱起了《中国人民志愿军战歌》,将在场所有人的思绪带回了70年前那场艰苦卓绝的战争中。

黄万龙,随县均川镇永福寺村人,1933年6月出生,1949年7月参加中国人民解放军,1956年4月复员。先后荣获解放华中南纪念章、抗美援朝纪念章、庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章等。

“1950年抗美援朝战争开始,我报名参加,但是被‘刷’下来了。”黄万龙回忆,“当时领导说我还不满18岁,不能参加。”

但是黄万龙的遗憾在两年后得以弥补。1952年下半年,黄万龙被编入中南军区暂编17团,坐着火车进入朝鲜。“一起的大约有5个师,坐了几天几夜的闷罐火车,途中大家都情绪高涨,反复唱着《中国人民志愿军战歌》和《全世界人民团结紧》。”黄万龙说,“到达驻扎地后,部队首长强调,不准出营房,因为‘出去了以后美国人的卫星在天上能看到你’。”

“据说我们这支部队是秘密入朝,当时板门店谈判进入僵局,我们随时可能有战斗任务。”黄万龙告诉记者,“在营地待了一个多月后,我们这支部队又秘密回国。”没有在抗美援朝战争中参加战斗,又成了他新的遗憾。

1956年复员后,黄万龙回到永福寺村,担任过大队的会计、主任,还在村小学当了近20年的校长。“参军前没读过书,后来在部队里读书认字、看报纸、练书法。”黄万龙说,“虽复员60多年,但当兵是我一生的荣耀。”(记者 包东流 通讯员包斌峰)

5

10月22日,广水市应山街道办事处三里河社区一户老宅门前,一位精神矍铄、腰板硬朗的老人正在扫地。这位老人正是 抗美援朝老兵李世伦。

李世伦出生于1938年,12岁就成了孤儿,兄弟四人相依为命。二哥李世高1950年应召入伍。1953年,李世高所在部队遭 遇美军战机轰炸,近百人丧生,仅五人幸存。李世高腿部受伤,侥幸逃过一劫。伤好后没多久,他再次奔赴前线。

二哥的事迹深深地感染了李世伦,他暗自下定决心,要像二哥一样,为保卫祖国贡献自己的力量。

“1957年10月11日,我正式入伍,从孝感市大悟县出发,坐了7天7夜的火车,到了朝鲜。”已是耄耋之年的李世伦字句 铿锵,“打到家门口了,不参军不行!”

“他参军的时候,我正怀着头胎,都快临盆了。”老伴吴维英在一旁接过话茬,“但没有国,哪有家!”

记挂着家中的妻子和孩子,一个月6块钱的军饷,李世伦仅留一块钱买牙膏、肥皂等生活用品,其余全寄回家中。

到达朝鲜后,李世伦被安排到边防巡逻,驻守“三八线”,三个班轮流值守,每个班九个人,一个小时换一次班。

“那里山多、水多、树多,积雪有一米多深,人陷进去就爬不起来了。”不到两个月,一名和李世伦同期入伍的老乡牺 牲,年轻的生命定格在了1957年的冬天。

“最冷的时候,气温降到了零下三四十摄氏度,只要在野外待一会儿,每个人的脸颊、鼻子、耳朵上都结上了厚厚的冰 霜,头发上还挂着冰柱哩!”

漫长的“三八线”,布满了李世伦和战友们的脚印。野外自然环境恶劣、条件艰苦,志愿军战士们靠着积雪充饥,经常 一夜要巡逻一百多公里。

除了日常巡逻,志愿军士兵还帮助朝鲜人民修营房、修公路、修水库。因为表现突出,李世伦获得了“五好战士”奖章 。

1958年10月,最后一批驻朝战士回国,李世伦回国后,随部队驻守在河北省沧州市。

1961年,李世伦复员返乡,和亲人团聚,过上了幸福安稳的生活。他始终保持着在部队时的优良作风,家虽小,但收拾 得井井有条。在李世伦家中,记者看到了一沓沓荣誉证书,有《党员示范经营户》《光彩之星》《纳税先进个人》等等 。

认识李世伦的人都说,参军时,他是保家卫国的好战士;退役后,他是优秀的共产党员。(特约记者彭晓华 通讯员黄萍 李军)

6

今年86岁的朱扶宏老人依然精神矍铄。1952年,刚满18岁的朱扶宏风华正茂,响应当地政府的号召,在洛阳街上报名参军。

朱扶宏至今还清晰地记得,他和一起报名的二十多个同袍先到襄阳集结,然后再到广水上了闷罐车。“在广水上车时,新兵老兵好几百号人,一路走了13天。”朱扶宏说。

到朝鲜的时候,上甘岭战役已经结束了,朱扶宏他们的主要任务是打扫战场,清理战友的遗体。“每个牺牲的战友身上都有一块白布,上面有他的名字和家庭住址,专门有人把这些刻在一块木板上,我们清理好就把他们抬到路边摆整齐,等人送上车。”朱扶宏说,“我们连全部去了,因为公路都炸毁了,只能用马车把战友的遗体运送到顺川平原去埋葬。”之后的日子里,朱扶宏和战友们的主要工作就是打坑道修工事。

1953年,朱扶宏因为机智勇敢,被抽调到侦察连当上了侦察兵。“我们的任务就是战斗停止后,到敌人阵地边上去看看他们的火力部署,火炮有多少,在什么位置,画在纸上带回来。”朱扶宏说,有一次执行侦察任务,白天已经侦察过了,晚上再去的时候带路的朝鲜人民军走错了路,结果绊到铁丝引爆了燃烧弹,朱扶宏也被烧伤了,至今腿上还有伤痕。虽然受伤了,但是朱扶宏出色地完成了侦察任务,部队给他记了三等功,在医院治疗了半个多月后,朱扶宏当上了班长。

1957年朱扶宏随部队回国,复员回到了家乡。“当年一起当兵去朝鲜的兄弟们都回来了。”回到家乡的朱扶宏依旧保持着军人本色,各种急难险重的事他都是冲锋在前。有一年,洛阳附近一个8岁的小男孩掉进了堰塘,水很深很凉,围观的一百多人都不敢下去救人。危急关头,朱扶宏跳下去了。获救的小男孩后来当上了中学校长,几十年来没有忘记朱老的救命之恩,每年都来探望。(记者徐斌 通讯员 包斌峰)

7

1952年,20岁的张明义参军入伍就到了东北。

“我们先到了安东(今辽宁省丹东市),在那里训练了2个月,每天不断地上火车下火车。”张明义说,他被编入中国人民志愿军16军11团1营1连,之后他随部队度过鸭绿江到达朝鲜新义州。

进入朝鲜后,部队一般是白天宿营晚上行军。“白天不敢走,一天到晚天上的飞机不断,要么扔炸弹要么就是机枪扫射,晚上汽车也都不敢开灯。只要听到枪声一响,就知道有飞机来了。”张明义至今还清晰地记得,有一次敌人的飞机来了,他们当时的排长站着喊大家卧倒隐蔽,结果被飞机上的机枪扫射击中牺牲了。

张明义回忆,部队离开新义州后,先到朝鲜西海岸一个机场驻扎了一段时间。有关资料记载,1952年12月,中国人民志愿军16军全军入朝参战,在安州、价川、球场地区参加1953年春反登陆作战准备,担负朝鲜西海岸反空降、反登陆作战任务。

张明义所在的部队是炮兵部队,他在炮兵排,主要对付敌人的坦克。“那炮弹,15公分的钢板可以打穿,我曾经打掉了两辆坦克。”张明义自豪地说,战场上会经常遇到投降的敌人,为此部队里还专门安排人教他们简单的英语用于劝降。

“哈喽,东特必额弗雷德,三冷特威哟佛么洛克林(Hello,don`t be afraid,Surrender we will no killing!),就是说叫敌人投降,我们宽待俘虏,缴枪不杀。”60多年过去了,张明义现在说起当年学的速成土味英语,依然流利。

朝鲜停战后,部队参加维护朝鲜停战协定斗争和帮助朝鲜人民重建家园的工作,这时候张明义还学了一点朝鲜话。“爸爸叫‘阿巴尼’,妈妈叫‘阿妈尼’,飞机叫‘边机’,‘一扫一扫’就是还有,‘阿布扫’就是没有。”张明义说,“这也是部队里教的,因为要和朝鲜人民打招呼交流啊。”

1957年,张明义随部队回国,以上士班长复员回乡。(记者徐斌 通讯员 包斌峰)

8

今年91岁的李怀舟老人,祖籍辽宁盘锦,1949年新婚不久的他便参军入伍。1950年6月25日,朝鲜战争爆发后,李怀舟所在的38军115师,作为第一批中国人民志愿军赶赴朝鲜战场。

战场上,几百架敌机在空中盘旋,丢下的照明弹使黑夜如同白天一样。朝鲜冬天雪下的很大,“每一个人发了一块方形的白布蒙在头上,趴在雪里和雪的颜色一样,敌人看不到,如果暴露了,那飞机会不断的循环轰炸。”李老陷入回忆。

尽管在战争中武器装备比较落后,但是凭着克敌制胜、誓死力争的精神,中国志愿军把美军的一架又一架飞机击落。

1952年10月,上甘岭战役爆发,美军调集兵力6万余人,对中国志愿军展开进攻。战役刚刚开始的时候,李怀舟还是营里通讯班的通讯员,那时候,他所在的连一共128人负责驻守营地,需坚守七天七夜,条件异常艰苦。

由于装备有限,为了让更精准射击敌人,对志愿军的作战提出了很高的要求,尽管遇到重重困难,但仍然获得了胜利。

有一次敌人在五圣山发起了总攻击,而38军115师装备只有步枪、轻机枪,重机枪,班长要求志愿军在30米之内才允许开枪和扔手榴弹。

为什么只能在30米之内扔手榴弹?李老解释:“距离远了,手榴弹扔不了那么远,装备不足,没有那么多子弹。这时候手榴弹就像雪花一样,向山下的敌人那边撒去,敌军吓得鬼哭狼嚎,跑的跑,退的退。”

当时李怀舟所在的38军115师的口号是“剩一人,也要跟敌人拼到底”,子弹打光了就用手榴弹,手榴弹打光了就拼刺刀,炸药包。回忆起那段艰苦的岁月,李怀舟老人泪水湿润了眼眶。

1955年李怀舟回到国内,又先后驻扎大连旅顺、酒泉以及去到西北平乱。参军期间,他多次荣立三等功,并获得和平鸽纪念奖章。1962年李怀舟回到北京,1963年退伍到随县参加工作。

李怀舟说:“抗美援朝保家卫国,为了我们的国家,为了我们的民族解放事业,不怕流血牺牲,和敌人拼死拼活拼杀,中国人的这种精神可以说世界上任何一个国家都无法比拟。”

如今,李老也经常会关注军事方面的信息,他感叹祖国发展越来越好,军事实力越来越强,不惧任何国家的挑衅,勇敢捍卫先烈们用生命和鲜血换来的幸福生活。(记者杨仪凡)

9

10月19日,在市卫计委的家属楼里,记者走进90岁的抗美援朝老兵吴本武家中,老人除了腿脚不太好外,耳不聋眼不花,虽然90岁,但是眼睛很有神,声音很洪亮。

吴本武出生于上世纪30年代初的湖北潜江,为了更好地报效国家,他加入了中国人民解放军。

1952年5月,正在黑龙江培训的吴本武接到命令,要求立即前往辽宁省丹东市。“一个医药箱、一个挂包、一个背包两件衣服就坐上火车了。”他们的任务是在火车汽车的运输线上,往返回国运送伤病员。

护送的中途,在朝鲜阳德,离中国五公里的地方,吴本武所在的636团不慎暴露了目标,遭到敌机的疯狂轰炸。“当时就震得我什么都不知道了。”战友赶过来摇晃吴本武,“卫生员,卫生员,你醒醒。这时候我慢慢醒过来了。”吴本武摇摇晃晃爬起来……

谈到这些悲痛的记忆,吴本武几度哽咽。

1952年7月,吴本武回到了祖国,回来之后一直从事医疗工作,1993年退休。吴本武寄语当代青年,“活着就是幸福,和平年代要发奋图强,更要发扬艰苦奋斗精神!”(记者杨仪凡)

舍生忘死、浴血奋战

英雄的中国人民志愿军

赢得了抗美援朝战争的伟大胜利

70年了……

祖国不会忘记!

随州人民不会忘记!

扫一扫在手机上查看当前页面

您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?

您的浏览器版本太低!

为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!